今日は休日。朝5時半に起き、まだ薄暗い中、研修期間2度目となる阿蘇へ。今回は南阿蘇を目指しました。

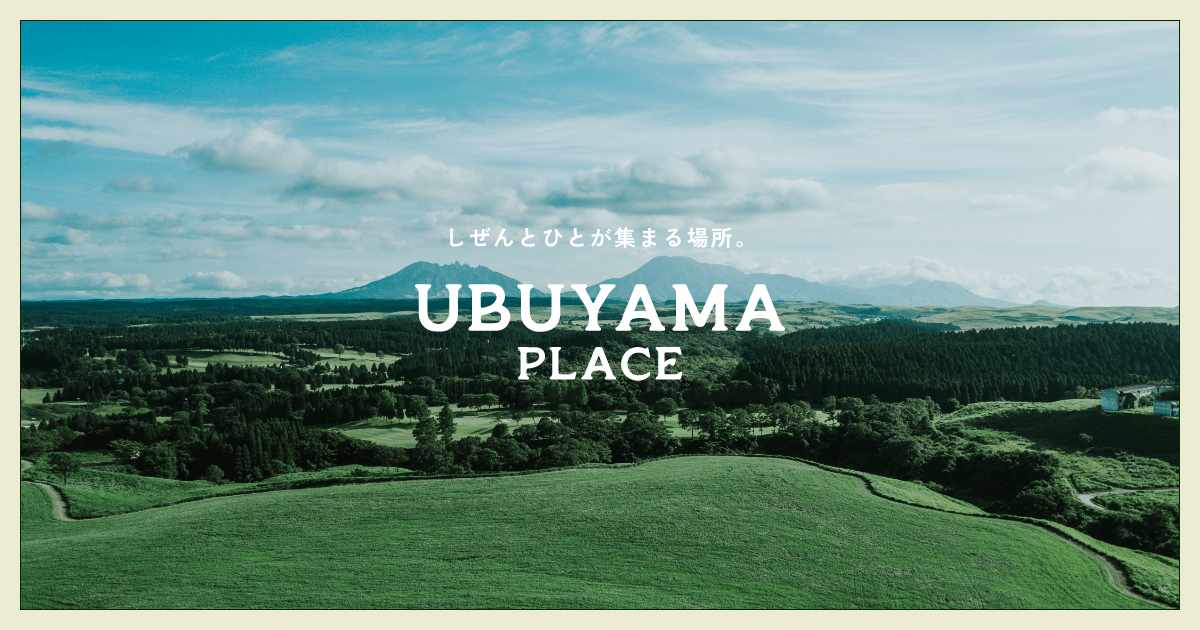

最初の目的地は、朝ごはんが食べられる「UBUYAMA PLACE」。

山の中にひっそりと佇むその場所は、3連休の中日にも関わらず、私たちの他には誰もいない。中に入るまで、本当に営業しているのか疑うほどの静けさでした。

いただいた朝食は、どれも絶品。特に卵は、白身そのものにこれほど深い味わいがあるのかと驚くほどで、阿蘇の乳牛から作られたというチーズも、全くクセがなく、すっきりとした後味。そして何より感動したのは、冷製のコーンスープ。まるで、もぎたてのとうもろこしにそのままかじりついているかのような、自然で力強い甘さでした。

「アソブル」で学ぶ、体験設計と剪定の意味

お腹を満たした私たちが向かったのは、本日のメイン、高森町にある観光ブルーベリー農園「アソブル」。

熊本一の呼び声も高いこの農園には、2600鉢ものブルーベリーが、見渡す限り広がっていました。これを、ほぼお二人で管理されているというのだから、驚きを通り越して呆然とします。

正直、ブルーベリーはそんなに量を食べられる果物ではありません。しかし、この農園の素晴らしさは、そこにはありませんでした。無数の品種を、まるで試食のように少しずつ味わい、自分だけのお気に入りを見つけ出し、収穫してパックに詰めていく。その一連のプロセス自体が、エンターテイメントとして巧みに設計されているのです。

果実の「大きさ」と「数」。この二つのバランスをどう取るか、それこそが私たちも学んでいる「剪定」の腕の見せ所なのだと、顧客としての体験を通して改めて理解しました。

こんなにも山奥なのに、なぜこれほど人を惹きつけるのか。あるいは、この不便な山奥だからこそ、唯一無二の価値が生まれるのか。学ぶべきことは、本当に多かったです。今度は違う季節に来て、別の品種や、有名な桜並木も見てみたいと思いました。

大自然の中のソーラーパネルと、共生の問い

そのブルーベリー畑の上には、広大なソーラーパネルが設置された「ソーラーシェアリング」の風景が広がっていました。これもまた、圧巻の光景です。

阿蘇では社会問題にもなっているという、大自然の中の、無機質なソーラーパネル。再生可能エネルギーが求められる現代において、私たちはこの景観とどう向き合い、どう共存していくべきなのか。

その問いは、より重く感じられました。

高森駅で見た、日本の「底力」

次に訪れた高森駅。真新しいその駅舎は、熊本地震からの復興の証です。そこに、復興を願う小学館の漫画家たちによる絵と、『ONE PIECE』のフランキー像が設置されていました。

それらを一目見ようと、老若男女、そして国籍すら超えた人々が集まっている。作者・尾田栄一郎先生の「大人は子供達を不安にさせないように必死です。子供達に1番に笑ってほしい!そしたら大人は頑張れるんだ!!」という言葉に、日本の、そして大人の「底力」を感じ、胸が熱くなりました。

漫画は、日本の宝です。

神様の吐息よりも、澄んだ水

帰り際に立ち寄った、白川水源。 そこからこんこんと湧き出る水は、プロが磨き上げたガラスというより、まるで「透明」という概念そのものが生まれた場所のようでした。神様の最初の吐息のような、不純物を一切知らない水。

自然の恵みの、あまりの凄みに、ただただ圧倒されました。

人間が作り出す、美しいもの(高森駅)。

自然が生み出す、美しいもの(白川水源)。

今日の旅で、その両方の極致に触れました。そして、その二つの美しさが時に衝突し、緊張関係を孕む現実を象徴していたのが、今日の旅で阿蘇の各地で目にした、山肌に広がるソーラーパネルの風景でした。

あの無機質な風景こそが、私たちに問いかけてくる。人間と自然は、どうすれば共生できるのか。それは、単なるトレードオフの関係であってはならない。両者のシナジーを生み出す道を、これからも探し続けなければならないのだと、強く思いました。

コメント